閉じる

- トップ

- 【無料は危険?】ファイナンシャルプランナー(FP)相談の注意点は?おすすめ相談先も解説

【無料は危険?】ファイナンシャルプランナー(FP)相談の注意点や危険なFPの避け方も解説

「家計の相談」、「資産運用」、「保険の見直し」、「老後資金の確保」など、お金に関する悩みは尽きません。そんな時、頼りになるお金の専門家として「ファイナンシャルプランナー(FP)」を思い浮かべる方も多いでしょう。

しかし、FP相談と聞くと、「無料相談はしつこい勧誘を受けて危なそう」、「押し売りに合うかも」といった疑問や不安を抱く方もいるかもしれません。

結論からお伝えすると、ファイナンシャルプランナーへの相談自体は危険ではありません。ただし、注意点を押さえずに相談してしまうと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。

この記事では、FP相談で後悔しないために知っておくべき「注意点」を徹底解説します。FPへの相談が危険とされる原因やその対策、信頼できるFPの見分け方、相談時の事前準備まで、あなたの疑問を解消し、安心してFPに相談できるための情報を網羅的に提供します。さらに、お金の悩み別に最適な相談先を比較し、あなたの目的に合ったFPやIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の選び方まで詳しく解説します。

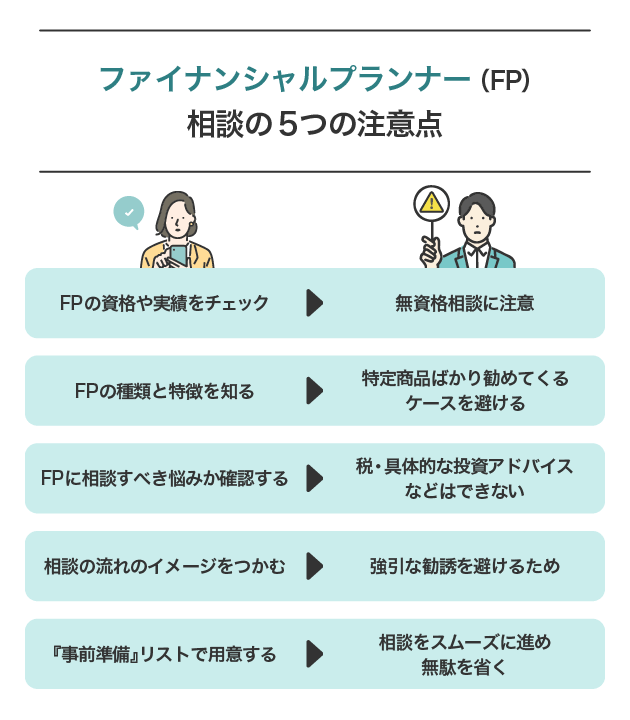

本文の前に、この記事で特に重要となる5つの注意点を、まずは押さえておきましょう。

こうした注意点を知っておくだけで、FP相談の危険や不安は大きく減らせます!

目次

ファイナンシャルプランナー(FP)とは?注意点を知る前に基本をおさらい

はじめに、注意点の理解のために、ファイナンシャルプランナー(FP)の基本的な役割や種類、そして相談できる内容について確認しておきましょう。

ファイナンシャルプランナー(FP)は「家計と未来」を計画する専門家

ファイナンシャルプランナー(FP)とは、家計やライフプランなど、お金に関する幅広い知識を持つ専門家です。FPの主な役割は、顧客の人生設計(ライフプラン)を実現するためのお金の計画を立て、アドバイスを提供することにあります。

人生には、進学、就職、結婚、出産、子育て、住宅購入、退職など、様々なライフイベントがあります。そして、こうしたライフイベントには大きな出費がつきものです。特にこどもの教育資金、住宅資金、老後資金は「人生の3大支出」とも呼ばれており、まとまった大きな出費が伴います。

「これからどんなライフイベントが起こるのか」「その時、いくらお金が必要になるのか」「今からどうやって資金を貯めればいいのか」――。こうした漠然としたお金の不安を抱えている方も多いでしょう。ファイナンシャルプランナー(FP)は、そうした漠然とした不安を解消し、「人生の計画書」であるライフプランを具体的な「お金の計画」に落とし込んで、実現へ導くための相談のプロフェッショナルです。

ファイナンシャルプランナー(FP)に相談できる6つの専門分野とは?

ファイナンシャルプランナー(FP)は、お金に関する幅広い知識を持つ専門家です。

FPは主に以下の6つの専門分野において相談やサポートができます。

- 家計全般の相談(資金計画・ライフプランニング)

- リスク管理(生命保険・損害保険の見直しなど)

- 金融資産運用(貯蓄・投資)

- 税金(タックスプランニング)

- 不動産(住宅売買・住宅ローンなど)

- 相続・事業承継

それぞれの内容も簡単に説明します。

1家計全般の相談(資金計画・ライフプランニング)

顧客の収入や支出、貯蓄状況をヒアリングし、無理のない家計管理の方法や貯蓄目標の設定、将来のライフイベントに必要な資金計画を立案します。「何から相談すれば良いかわからない」という方も、FPが順序だてて質問してくれるので、論理的に自分の現状を整理できます。こうしたヒアリングと、その結果に基づく計画立案がファイナンシャルプランナーのメイン業務であり、多くの人がファイナンシャルプランナーへの相談を考えるきっかけとなる分野です。

2リスク管理(生命保険・損害保険の見直しなど)

病気や事故、災害といった不測の事態に備える保険について、本当に必要な保障内容や保険料の目安、適切な保険商品の選び方などをアドバイスします。一部のFPは、保険代理店としての手数料を主な収入源としている場合もあります。

3金融資産運用(貯蓄・投資)

iDeCo(イデコ)やNISA(ニーサ)といった税制優遇制度の仕組み、投資の基本的な考え方、リスクとリターンの関係など、資産運用に関する一般的な知識や仕組みについてアドバイスします。ただし、具体的な金融商品の選定や売買の助言には別途資格が必要であり、FP資格だけではできません。具体的な金融商品選びまで相談したい場合はIFAや証券会社への相談がおすすめです。

4税金(タックスプランニング)

所得税、住民税、相続税などの税金の種類や仕組み、利用できる控除制度、効果的な節税対策など、税金に関する一般的な知識や制度についてアドバイスします。ただし、個別の具体的な税務相談や税務書類の作成などは税理士の独占業務です。

5不動産(住宅売買・住宅ローンなど)

住宅購入・売却における資金計画、住宅ローンの種類や選び方、不動産取得にかかる税金など、不動産に関するお金の相談に対応します。

6相続・事業承継

遺言書の作成準備、生前贈与、相続税の基本的な考え方など、スムーズな財産承継のための一般的なアドバイスを行います。ただし、具体的な相続税の計算や遺産分割協議の代理などは専門家(税理士、弁護士など)の独占業務です。

このように、FPは多岐にわたるお金の知識を持っていますが、特に家計全般の資金計画やライフプランニングの作成を得意としています。

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談が「危険」とされる理由は?

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談は危険だという意見を耳にして、不安に感じている方もいるかもしれません。なぜ、お金の専門家であるFPへの相談が危険だと言われるのでしょうか。その理由や背景について詳しく解説します。

FP相談が「危険」とされる3つの理由とその背景

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談自体は、決して危険な行為ではありません。しかし、インターネット上や口コミで「FP相談は危険」、「やめたほうがいい」といった声が聞かれるのも事実です。

ここでは、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談が「危険」と言われる主な3つの理由と、背景にあるFPのビジネスモデルについて解説します。

1「無料で相談に乗ってくれるなんて怪しい」という心配

ファイナンシャルプランナー(FP)への無料相談に対して、「無料で相談に乗ってくれるなんて怪しい」、「なにか裏があるのではないか」と不安を感じる方は少なくありません。確かに、見ず知らずの専門家が無料で親身に相談に乗ってくれると聞けば、怪しむ気持ちも無理はないでしょう。

「タダより高いものはない」というように、費用がかからないことに対して、「後になって自分にとって不利益な商品をすすめられるのではないか」という不安が「FP相談は危険」という意見につながっています。

結論からお伝えすると、FPが無料で相談を受けるのは、「相談者がFPの提案する商品を契約することで、販売会社からFPに手数料が支払われるから」です。

FPの多くは、例えば保険商品のような商品を、複数の会社から選んで紹介できる「代理店」のような役割を兼ねています。そのため、相談料を無料に設定しても、それによって多くのお客様が相談に来てくれて、相談を通じてお客様が納得して商品を購入してくれれば、その販売手数料がFPの主な収入源となる仕組みなのです。

このように、多くのFPが無料相談を提供できる背景には、特定商品(の販売手数料を主な収入源とするビジネスモデルがあります。しかし、これはFPのビジネスとして一般的なものであり、相談者側もそういうものだと理解していれば、必ずしも無料相談が「危険」に直結するわけではありません。

ただし、そのビジネスモデルを理解せずに相談すると、意図せぬ勧誘に戸惑う可能性はあります。無料相談の場合は、商品提案もセットで受けることになるだろうという心構えを持ちましょう。

2「しつこい勧誘・押し売りをされて断りにくいのでは?」という懸念

ファイナンシャルプランナー(FP)相談の口コミなどで、「必要ないと感じる商品やサービスについて、何度も連絡が来て、契約を強く迫られた」といった経験談を見たことがあるかもしれません。こうした口コミが「FP相談=危険」というイメージに繋がっています。

健全なFPは、顧客の意向を尊重し、無理な勧誘は行いません。しかし、残念ながら一部には顧客のニーズよりも自社商品の販売ノルマや売上を優先するような、不適切な営業を行うFPが存在するのも事実です。

もしもこうした無理な勧誘を受けた場合は、まずはきっぱりと断りましょう。そもそも無理やりな勧誘を受けにくいよう、オンライン相談を利用するのも良い選択です。また、あまりにも顧客本位を無視した営業を受けた場合は、日本FP協会や、金融庁の金融サービス利用者相談室に連絡しましょう。

3「相談したのに解決しなかった・期待外れだった」という不満

ファイナンシャルプランナー(FP)に相談したにも関わらず、「期待していたような具体的な解決策が得られなかった」という口コミも見られます。こうした経験からFP相談自体に失望し、「FP相談は時間の無駄だった」、「個人情報だけ取られて大したアドバイスをしない、なんだか怪しい相手だった」と捉えるケースもあるようです。

こうした期待していたアドバイスを受けられない原因としては、

- FPの質にバラつきがあるため(=FPの能力不足)

- 自分の相談内容に合うFPを選べていなかった

- FP相談の仕組みを理解できていなかった

などが挙げられます。

このように、ファイナンシャルプランナー(FP)には質の違いや、種類、得意分野の違いがあるため、FPに相談する際には、そのFPが経験豊富なのか?自分が相談したい内容を得意としているのか?等の事前確認が必要です。

なぜFPは無料相談ができるの?報酬の仕組みを理解する

前項でも触れたように、「無料」と聞くと、多くの人が「何か裏があるのでは?」と警戒心を持つのは自然なことです。しかし、ファイナンシャルプランナー(FP)が無料で相談を提供できるのは、決して怪しいサービスだからではありません。改めてお伝えすると、FPが無料で相談を受けるのは、「相談者が商品を契約すると販売会社から販売手数料がもらえるから」です。

無料相談を安心して利用するため、この仕組みをもう一歩踏み込んで理解しましょう。

ファイナンシャルプランナー(FP)が報酬を得る方法は、主に以下の2つです。

1商品の販売手数料で得る報酬

顧客がFP経由で商品を購入した際に、販売手数料として得る報酬です。例えば保険代理店を兼業するFPであれば、顧客が保険契約を締結すると、保険料の一部が代理店の手数料としてFPに支払われます。

仕組み

FPは、相談者が自身の提案した保険商品、投資信託、住宅ローンなどを契約した場合、その販売元である金融機関や保険会社から「販売手数料」を受け取ります。取り扱う商品は、そのFPの種類ごとに異なります。

無料相談の理由

この販売手数料がFPの主な収入源です。そのため、FPは相談料を無料にしてでも、それによって多くの方に相談に来てもらうことで、収益に繋げられる仕組みになっています。

相談者側に必要な心構え

無料相談を提供しているFPの多くは、この販売手数料による収益を前提としています。そのため、相談者にとっては気軽に相談を利用できる代わりに、あとで商品提案があるのだと理解しておきましょう。また、提案の背景にはお客様第一の精神だけでなく、販売手数料があることを理解し、提示された商品が自身の希望に合致するかを冷静に見極める視点を持つことが重要です。

2相談料や年間契約料、書類作成料で得る報酬

顧客からサービスの対価として直接受け取る報酬です。二回目以降の相談料や、FP年間契約料、キャッシュフロー表作成手数料などが該当します。

仕組み

初回相談無料のFPであっても、2回目以降の相談や年間契約は有料であったり、キャッシュフロー表などの書類作成には別途料金がかかる場合があります。また、相談内容により、税理士、弁護士などの他の専門家としての業務が発生する場合には、別途費用が発生します。

独立系のFPは、こうした顧客から直接受け取る相談料などの報酬を主な収益としている傾向にあります。こうしたFPは、商品販売以外の方法でも収益が見込める分、特定の商品を販売することだけに縛られにくく、中立的なアドバイスを行えます。プランニングに重きを置いて相談したい人には、独立系FPへの相談がおすすめです。

利用時の注意点

相談料が発生する場合は、事前に料金体系をよく確認し、納得した上で相談を始めることが重要です。日本FP協会の調査によると、1時間あたりの相談料は5,000円~1万円未満が最も多く、全体では5,000円~2万円程度が相場とされています。どのタイミングから費用がかかるのかはそのFPごとに異なります。また、ライフプランニングや詳細なキャッシュフロー表作成など、具体的な書類作成やプランニングには、別途数万円の費用が発生する場合もあります。

こんなFPには要注意!危険なFPの見分け方

これまでの記事で、FP相談が無料だからと言って必ずしも危険ではないこと、そしてその背景にあるビジネスモデルについて説明しました。しかし、残念ながら中には、お客様の利益よりも自身の営業成績を優先するような「危険なFP」が存在するのも事実です。

このセクションでは、FP相談で後悔しないために、「危険なFPを見分ける具体的な方法」と、「あなたの相談を成功させるための重要な注意点」を徹底的に解説します。これを知っておけば、安心して信頼できるFPを選ぶことができるでしょう。

「危険なFP」の特徴・見分け方・対処法

もし相談の最中に以下のような特徴が見られた場合、そのFPは相談者の意向よりも自分の収益を優先するような「危険なFP」である可能性があります。以下の特徴に複数当てはまるようであれば、そのFPへの相談は慎重に検討するか、別のFPを探すことをお勧めします。

1契約を急かしたり、強引な勧誘や押し売りをしてくるFP

特徴

FPの中で最も悪質なケースです。相談者の意向を無視して自分に都合のいい商品ばかりを提案し、商品の契約を急かしたり、執拗な電話やメールで連絡してきたり、過度に不安を煽って契約を迫ったりする行為がこれに該当します。

見分け方

しつこく営業してくるFPはもちろん、FPからの提案に対して、「持ち帰って検討したい」、「家族と相談したい」と伝えた際に態度が変わたり、不機嫌になるFPは信頼できません。顧客が納得して判断する時間を尊重しないようであれば、悪質なFPの可能性があります。

また、もしFPが、「○○日までに決めないと為替の影響で損をしますよ!」、「この商品は今月限りなので急いでください!」、「今契約すれば特別割引があります」といった表現を多用して契約を急かす場合にも注意が必要です。

対処法

- きっぱりと断る

FPの提案商品が不要と感じる場合は、「結構です」、「検討して必要であればこちらから連絡します」と明確に伝え、それ以上の話は聞かない姿勢を見せましょう。 - 連絡先をブロックする

断った後にも電話やメールがしつこい場合は、着信拒否や迷惑メール設定を活用しましょう。 - オンライン相談を利用する

対面よりも物理的に距離があるため、強引な勧誘を受けにくい傾向があります。

2特定の商品(特に手数料の高い保険など)ばかり勧めてくる

特徴

相談者のライフプランやニーズを十分にヒアリングせず、最初から特定の高額な保険商品や複雑な金融商品ばかりを提案してきます。あるいは、複数の選択肢を示さず、自社の商品だけを一方的に勧める傾向があります。これは、FPが紹介する商品から得られる手数料を優先したり、自社商品の販売ノルマを優先しているサインの可能性があります。

見分け方

あなたの状況に合わせて、複数の選択肢(例:保障内容や保険料の異なる複数社の保険、投資信託の種類など)を提示してくれるか確認しましょう。また、「なぜその商品が良いのか」「他の選択肢と比較してどうか」という説明を求めた際に、明確な根拠を示せるFPを選びましょう。「この商品が一番人気です」、「みなさんこれを選んでいます」など、具体的な理由なく特定商品を推す場合は注意が必要です。

やたらと外貨建て保険や変額保険など、仕組みが複雑で手数料が高い商品を勧めてくる場合も警戒してください。

対処法

- 他のFPや相談先と比較する

複数のFPや金融機関に相談し、提案内容を比較検討しましょう。 - 中立的な情報源で調べる

提案された商品について、インターネットや書籍などでご自身でも情報収集を行いましょう。特に、商品の手数料やリスク、長期的なパフォーマンスなどを確認しましょう。

3説明が専門用語だらけで分かりにくい、質問をはぐらかす

特徴

金融の専門用語を多用し、相談者が理解しているかを確認せずに話を一方的に進めます。質問をしても、また別の専門用語を使ってはぐらかしたり、論点がずれた回答をしたりします。これは、知識不足を隠しているか、意図的に話をはぐらかしている可能性があります。

見分け方

あなたの質問に対し、専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧に説明してくれるか、疑問が解消されるまで向き合ってくれるかを見極めましょう。相談者の理解度に合わせて説明を変えようとしないFPは要注意です。また、「それは複雑なので気にしなくて大丈夫です」「後で資料を見れば分かります」など、説明を避けるような言動があった場合は、情報を隠している可能性があります。

対処法

- 「もう少し分かりやすくお願いします」と伝える

理解できない点は遠慮なく質問し、分かりやすい説明を求めましょう。 - メモや録音を取りながら疑問点を整理する

後で確認できるよう、不明な点はメモや記録を残しておきましょう。

FPから必要な説明が無かった場合にはその証拠になる可能性もあります。 - FPの保有資格を確認する

後ほど『ファイナンシャルプランナー(FP)相談に『失敗』しないための注意点』で詳しく説明しますが、FP資格には複数の種類があり、その種類によってある程度そのアドバイザーの能力を推測できます。よく話を聞いてみたら、「FP資格の取得は10年以上前で、最新の知識にアップデートされていなかった」という可能性もあります。相談するFPを選ぶ際には、そのFPが持つ資格の確認も重要です。 - 金融広報中央委員会(愛称:知るぽると)を利用する

金融広報中央委員会(愛称:知るぽると)には金融用語解説ページがあります。もしもFPの使う用語の意味が理解できないときは、金融用語解説を参考にすると理解の促進に繋がります。

4顧客の状況を深くヒアリングしない

特徴

家族構成、収入、支出、資産状況、将来の目標、リスク許容度といった個別の情報を十分に聞かずに、テンプレートのような画一的なアドバイスや商品提案を行います。あなたの具体的なニーズを把握せずに、手持ちの「売れ筋商品」を当てはめようとしている可能性があります。

見分け方

あなたの「人生設計」や「お金に関する価値観」を深く理解しようとする姿勢があるかを見ましょう。質問攻めにするだけでなく、あなたの話に耳を傾け、共感しようと努めるFPは信頼できます。「一般的な方にはこのプランが最適です」といった、あなた個人の状況を考慮しない発言があった場合は注意が必要です。

対処法

- 相談前に話したい内容や自分の考えを整理しておく

これまでの記事で説明したように、多くのFPは相談料を無料にする分、商品販売の手数料で報酬を得ています。そのため、FPの立場からすれば無料相談にばかり時間を割けられないのは仕方のない事です。無料相談がスムーズに進むよう、相談者側も事前に話す内容をまとめておくことをおすすめします。 - 懸念を伝える

ヒアリング不足を感じた場合は、FPに「まだ自分の不安が解消されていないので、個別商品の提案の前に、もっとヒアリングを行って欲しい」と具体的に伝えましょう。健全なFPであれば不安解消のためヒアリングを再開してくれるはずです。 - ヒアリング不足を感じたら相談を辞める

「大してヒアリングされることなく、すぐに商品説明に入ってしまった」と感じた場合は、そのFPとの相談はそこでやめてしまうのが得策です。

5「必ず儲かる」、「元本保証」など誇大な表現を使う

特徴

特に投資商品において、「絶対に儲かる」、「元本が保証されているから安心」といった、金融商品のリスクを無視した断定的な表現を使います。金融商品に「絶対」や「保証」はありません。こうしたキーワードを多用するFPには特に注意しましょう。

見分け方

投資にはリスクが伴うことを正直に伝え、メリットだけでなくデメリットや潜在的なリスクもしっかり説明してくれるFPを選びましょう。例えば、保険商品であっても、外貨建ての場合は為替の影響によって損をする可能性もあります。そうした説明を省き、聞こえのいい部分だけを切り取って伝えるFPは危険です。「これなら失敗しません」「損することはありません」といった断定的な言葉が出てきた場合は、すぐに疑いましょう

対処法

- その場で契約しない

安易に魅力的な言葉に惑わされず、その場で契約を決めないようにしましょう。 - セカンドオピニオンを求める

一人のFPの意見だけを聞いて悩むのではなく、そのFPのいう事が正しいのかを知るため、他のアドバイザーにも相談して比較しましょう。

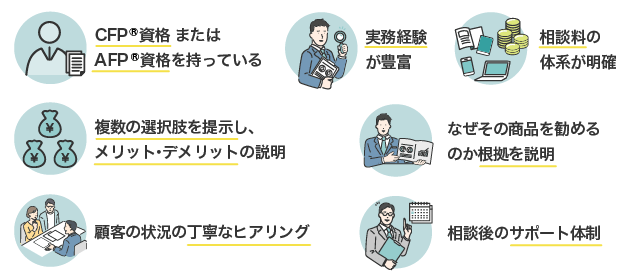

信頼できるFPを見極めるためのチェックポイント

上記の「危険なFP」の特徴を踏まえ、安心して相談できるFPを見つけるために、以下のチェックポイントを活用しましょう。

1CFP®資格、またはAFP®資格を持っているか

ファイナンシャルプランナーの民間資格の中でも、CFP®およびAFP®は、日本FP協会が認定する特に信頼性の高い資格です。継続的な学習が義務付けられており、常に最新の知識を持つFPであるかの目安になります。

2実務経験は豊富なFPか

FPとしての相談経験が豊富か、特にあなたの相談したい分野(例:住宅ローン、老後資金、資産運用など)での実績があるかを確認しましょう。FPのウェブサイトやプロフィールで確認できることが多いです。

3相談料の体系が明確か

無料相談の場合は、商品の販売手数料がFPの主な収入源です。このことを隠さず、透明性を持って説明してくれるFPは信頼できると考えられます。

有料相談の場合は、時間あたり相談費用、またはプラン作成費など、料金体系が明確に提示されており、納得できるかを確認しましょう。

4複数の選択肢を提示し、メリット・デメリットを正直に説明してくれるか

特定の商品だけを勧めず、あなたの状況に合った複数の選択肢を提示してくれるFPを選びましょう。それぞれの選択肢について、メリットだけでなく、デメリットやリスク(特に投資商品の元本割れリスクなど)も隠さず明確に説明してくれるかどうかが重要です。

5なぜその商品を勧めるのか、根拠を分かりやすく説明してくれるか

単に「これがおすすめです」ではなく、「なぜあなたにはこの商品が最適なのか」を、あなたのライフプランや具体的なニーズに基づき、論理的かつ分かりやすい言葉で説明してくれるFPは信頼できます。

6顧客の状況を丁寧にヒアリングし、寄り添う姿勢があるか

FPが一方的に話すのではなく、あなたの現在の状況、将来の夢、不安などを丁寧に聞き取り、共感しようとする姿勢があるかを確認しましょう。あなたのライフプランに真摯に向き合うFPこそ、信頼できるパートナーです。

7相談後のサポート体制はしっかりしているか

相談後のアフターフォローや、定期的な見直しの有無についても確認しましょう。

ライフプランは定期的に変化があり見直しが必要なものです。長く付き合っていくためには、定期的なサポート体制をもつFPを選ぶと良いでしょう。

無料FP相談のメリット・デメリット

ここでは、無料FP相談を検討する方へ、メリットとデメリットを整理してお伝えします。

無料FP相談のメリット

1気軽に相談を始められる

無料相談であれば費用がかからないため、専門家への相談を気軽に試すことができます。最近はスマートフォンやPCを用いたオンライン相談が可能なFPが増えているので、より気軽に活用できるでしょう。お金をかけずに、FP相談がどのようなものか、自分にとって役立つのかどうかを、確認できるのはお金の悩みを持つ人にとって大きなメリットです。

2複数のFPを比較検討できる

相談費用が掛からないため、複数のFPを比較しやすい点もメリットです。大切な資産の相談相手ですから、時間をかけてでも信頼できる相手を選ぶべきです。無料相談であれば、複数のFPの話を聞いてみて、それぞれのFPの知識レベル、得意分野、人柄、そして提案スタイルなどを比較検討することができます。

3何から相談すべきか分からなくても始めやすい

「何となく将来が不安」、「でもお金のことは苦手で、何から相談すれば良いかもわからない」と感じている場合、有料相談のFPへの相談は避けるべきです。相談の時間が延びればそれだけ相談料がかかってしまうからです。

その点、無料相談であれば多少時間がかかってしまっても費用は掛かりません。自分の中で相談したい内容がまとまらない場合は、ある程度時間を気にせず相談ができる無料相談から始めることがおすすめです。

4基本的なアドバイスや情報が得られる

無料相談であっても、基本的な家計の見直し方、保険の基礎知識、資産運用の入口など、お金に関する初歩的なアドバイスや最新の情報を得ることができます。お金について考える第一歩としては、無料相談でも必要なレベルの情報を収集できます。

無料FP相談のデメリット

1提案内容が特定の金融商品に偏る可能性がある

多くの無料FP相談は、商品の販売手数料を得ることを前提としています。FPもビジネスである以上、収益を上げる必要があります。そのため、特定の保険や投資信託など、FPが取り扱いやすい商品に提案が偏る可能性がある点には注意が必要です。「複数の商品を比較検討しているか」、「商品購入を急かしてこないか」など、FPが顧客本位の姿勢を持っているか、見極めることが重要になります。

2相談時間や提供される情報に限りがある

無料相談は、通常30分~1時間程度です。そのため、具体的なライフプラン全体の策定や、詳細なシミュレーション、複数の複雑な金融商品の比較検討まで踏み込んだアドバイスは期待できません。あくまで相談の「入口」と捉えるのが現実的です。

3専門分野外の相談には対応できないことがある

FPの専門分野は多岐にわたりますが、すべてのFPがあらゆる分野に詳しいわけではありません。特に、相続税の申告、確定申告書の作成、不動産の登記といった「独占業務」に該当する相談は、FPではなく税理士や弁護士、司法書士といった専門家に依頼する必要があり、FPは直接対応できません。

4しつこい勧誘や押し売りを受けるリスク

ごく一部ではありますが、無料相談後に、必要ないと感じる商品やサービスについて、強引な勧誘や押し売りを受けるケースも残念ながら存在します。このような場合、きっぱりと断る勇気が必要です。また、無理な勧誘を受けにくいオンライン相談を選ぶのも一つの方法です。

重要ファイナンシャルプランナー(FP)相談に『失敗』しないための注意点

ファイナンシャルプランナー(FP)相談に失敗しないためには、どのような点に注意すればいいのでしょうか。ここではよくある失敗例と、そうした失敗を未然に防ぐための注意点を解説します。

ファイナンシャルプランナー(FP)資格を確認する

「せっかくファイナンシャルプランナー(FP)に相談したけれど、明確な回答がないまま相談が終わり、不安が解決しなかった。」インターネット上では、このようなFP相談の失敗談も目にします。主にこうした失敗は、相談したFPの知識不足や能力不足が原因です。多くの場合、こうした失敗談は「あとから調べてみたら、FPと言っても3級しかもっていない人だった」などと続きます。

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談でこうした『失敗』をしないためには、相談相手のFPがどんな資格を保有しているかに注意することが重要です。なぜなら、「ファイナンシャルプランナー」(FP)という名称については、法律上の制限はないため、特別な資格を持っていなくても誰でも名乗れてしまうからです。そのため、相談相手のFPの保有資格を確認することは、FPの知識量や専門性を見極める上で非常に大切な「注意点」となります。

では、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格はどういったものがあるのでしょうか。

また、どんな資格を保有しているFPなら信用できるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

まず、ファイナンシャルプランナー(FP)の資格には、国家資格であるファイナンシャルプランナー技能士と、民間資格であるAFP®資格、CFP®資格があります。

| 国家資格 | ファイナンシャルプランナー技能士(1~3級) |

|---|---|

| 民間資格 | AFP資格、CFP資格(AFP資格の上級) |

相談を検討する際は、相談相手のファイナンシャルプランナー(FP)が、上記のような「FP技能士」や「AFP®」「CFP®」資格を保有しているかを確認しましょう。

また、相談相手が単になんらかの資格を持っていたとしても、それだけで信用してはいけません。資格にはそれぞれ知識レベルや専門性、そして更新義務の有無といった違いがあるからです。

| 国家資格(検定) | 民間資格 | |

|---|---|---|

| 資格名称 | FP技能士(1~3級) | CFP・AFP |

| 実施機関 | 日本FP協会金融財政事情研究会 | 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 |

| 資格更新 | なし | 2年ごと |

特に重要なのは、FP技能士には更新義務がなく一度取得すれば生涯有効であるのに対し、AFP®とCFP®には2年ごとの更新義務がある点です。税制のルールなどはその時々で変化します。定期的な学習と単位取得が求められるため、AFP®やCFP®資格保有者は、より最新の知識を維持している傾向にあると言えるでしょう。

なお、民間資格であるCFP®資格やAFP®資格は、国家資格であるFP技能士2級の合格が前提条件となっています。また、CFP®資格はAFP®資格の上位資格です。つまり、資格取得の難易度は以下の通りです。

●ファイナンシャルプランナー資格の難易度の順番

- FP技能士1級またはCFP

- AFP

- FP技能士2級

- FP技能士3級

最も難易度が高いのがFP技能士1級またはCFP®となり、もっとも簡単なのがFP3級となります。ちなみに、CFP®資格は上で説明したように、AFP資格の上位資格ですが、日本FP協会の発表では、CFP®認定者は27,479人、AFP®認定者は155,962人とされており、5倍以上も認定者数に差がある事から、難易度の違いがわかります。(2025年6月時点)

まとめると、ファイナンシャルプランナー(FP)相談の際は、少なくともFP技能士2級以上、あるいはAFP®・CFP®資格を保有しているFPを選ぶと、より専門性の高いアドバイスが期待できるでしょう。日本FP協会にはCFP®認定者検索システムがあるので、そちらの利用もおすすめです。

ファイナンシャルプランナー(FP)の種類と特徴

「NISAの活用方法を具体的に聞きたかったのに、保険商品での運用ばかり勧められて、NISAの中身については答えてもらえなかった。」こんな失敗談の原因には、相談相手のFPの所属や種類の確認不足があります。

一口にファイナンシャルプランナー(FP)と言っても、その働き方や所属する組織によっていくつかの種類に分けられます。ファイナンシャルプランナー(FP)相談に『失敗』しないためには、相談相手のFPの種類や所属に注意して、相談に適したFPを選ぶ必要があります。

企業系ファイナンシャルプランナー(FP)

金融機関(銀行、証券会社)、保険会社、不動産会社など、特定の企業に所属しているFPです。主に、自社の金融商品・不動産の販売や、サービス提供を目的としています。

相談料は無料が多く、気軽に利用できるのがメリットです。一方で、アドバイザーに自社商品の販売ノルマがある場合は、偏った提案内容になる可能性があるのがデメリットです。

日本FP協会のデータによると、日本FP協会が認定するCFP®・AFP®認定者のうち72%がこうした生保・損保、証券会社などのなんらかの企業に属するFPです。(※2024年5月時点)

独立系ファイナンシャルプランナー(FP)

特定の企業や金融機関に属さず活動するFPです。個人オフィスを構えていたり、FP事務所に所属していたりします。無料で相談を行っているFPもありますが、有料相談が一般的です。

独立した立場のため、特定の金融商品に縛られずに幅広い選択肢の中から顧客に合わせて提案できる「中立性」が最大の強みです。一方、相談料がかかりがちな点や、FPの質にばらつきがある、といったデメリットも存在します。

日本FP協会のデータによると、日本FP協会が認定するCFP®・AFP®認定者のうち、「FP事務所・士業事務所」に所属するFPはわずか7%とされています。(※2024年5月時点)

士業が兼務するファイナンシャルプランナー(FP)

税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの士業(専門職)が、自身の専門分野に加え、ファイナンシャルプランナーの知識も活かして相談に応じているケースです。特定の専門分野(例:税務、相続、労務など)において、FPの知識と組み合わせた高度で専門的なアドバイスが期待できます。一方で、専門外の分野については他のFPに相談した方がいい場合もあります。

IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)兼務のFP

IFA(Independent Financial Advisor:独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、特定の証券会社や銀行に属さず、独立・中立的な立場から資産運用のアドバイスや金融商品の仲介を行う専門家です。IFAはFPとは別のアドバイザーだと思われがちですが、実は多くのIFAがファイナンシャルプランナー(FP)の資格も保有しています。

一般的に「IFAは投資の専門家」というイメージが強いですが、IFAナビを通じて紹介を希望された215名のうち、実に42%が「ライフプランニングを相談したい」と回答しています(2024年10月~2025年3月集計)。

これは、多くの方がFP的な支援も求めていることを示しており、IFAとFPの境界は徐々に薄れつつあるとも言えるでしょう。

IFAのメリットは、独立系FP同様に、特定の金融機関のノルマに縛られず、中立的なアドバイスが期待できることに加え、証券外務員資格も保有しているため、FPの知識と合わせて、具体的な金融商品(株式、投資信託など)の提案から購入の仲介まで一貫してサポートできる点です。一方で、比較的新しいアドバイザー職であるため、インターネット上にも公表されている企業情報などが少なく、自分に合うIFA探しには時間や労力がかかります。

FPに相談すべき悩みと、FP以外に相談すべき悩みとは?

「株式投資がしたいと思いFPに相談したが、どの株式銘柄が良いのかといった具体的な話はできないと断られてしまった。」こんな失敗談を聞いて、FPへの相談に躊躇した人もいるでしょう。FPには対応できる業務とできない業務があるため、相談前には自分の悩みがFPに相談すべき悩みなのかどうかを確認すべきです。相談したい悩みによって、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談が、適切かどうかが変わります。

ファイナンシャルプランナーに相談すべきマネーの悩み

家計の悩み、ライフプラン作成

![]() 子どもを大学に行かせたい

子どもを大学に行かせたい

![]() 老後はお金に余裕のある生活を送りたい

老後はお金に余裕のある生活を送りたい

といったライフプラン(人生設計)にまつわる相談や、

![]() 貯蓄額が全然増えない

貯蓄額が全然増えない

![]() 毎月赤字が続いてしまう

毎月赤字が続いてしまう

といった家計の悩み相談は、ファイナンシャルプランナー(FP)の得意分野。

相談者の収入・支出、資産状況をヒアリングし、ライフイベントにかかる費用の見積りや、家計の見直し法などをアドバイスします。

相談者に寄り添い、一人ひとりにぴったりのライフプランを作成するのがファイナンシャルプランナーの主な仕事です。

そんなファイナンシャルプランナーですが、ひと口にお金の悩みといっても、相談内容によって回答に必要な専門知識は様々です。

お金の悩みといっても、あなたが聞きたい内容によって、適切な答えに導いてくれる相談先は違ってくるのです。

ファイナンシャルプランナーに相談すべきではないマネーの悩み

資産運用・資産形成の悩み

例えばあなたのお悩みが、

![]() 保有している投資信託が目減りしている、売却すべき?

保有している投資信託が目減りしている、売却すべき?

![]() 老後資金を貯めるために投資をしたいけれど、具体的にはどんな商品がいい?

老後資金を貯めるために投資をしたいけれど、具体的にはどんな商品がいい?

![]() iDeCoやNISAを始めたいけれど、何がおすすめ?

iDeCoやNISAを始めたいけれど、何がおすすめ?

といった資産運用や将来の資産形成だったら、必ずしもファイナンシャルプランナー(FP)がふさわしい相談先とは限りません。

なぜなら金融商品(投資信託や株式など)の販売や助言を行うには、販売資格(金融商品仲介業者および証券外務員など)が必要だからです。

ファイナンシャルプランナーに限らず、そうした資格がないのに販売や助言を行うのは違法です。

一方で、一般的な投資の仕組みやリスク、iDeCoやNISAの制度内容などの説明は資格がなくても可能です。

もし資産運用でどんな商品を選べばよいのか、具体的なアドバイスを受けたい場合は銀行や証券会社、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー、Independent Financial Advisor)といった選択肢があります。

IFA…金融商品の取引に必要な資格を持つ独立系のファイナンシャルアドバイザー

IFAは顧客の資産運用の相談に乗り、ライフプランに合わせて適切な運用をアドバイスしたり、商品販売の仲介を行う専門職です。

IFAの多くは複数の証券会社などと提携して、豊富な商品から顧客に合った最適な選択肢を提供します。

銀行や証券会社では、系列会社の金融商品をすすめる傾向にありますが、IFAでは提携先の販売方針に従う義務はないので、顧客志向で提案できるのが特徴です。

ファイナンシャルプランナー相談の流れを理解する

「FPに相談しに行ったら、突然家計について根掘り葉掘り聞かれて、びっくりしてしまった。」こうした失敗談と同じ状況に陥らないようにするには、ファイナンシャルプランナー相談の流れを理解しておくことが大切です。一般的なFP相談の流れを理解していれば、相談相手のFPが次にどんな提案をしてくるのかが分かり、心の準備ができるからです。

では、実際にファイナンシャルプランナー(FP)に相談するとどうなるのでしょうか?

ファイナンシャルプランナー(FP)相談に『失敗』しないための注意点として、実際の相談の流れも事前に押さえておきましょう。

実際にファイナンシャルプランナー(FP)へ相談する際の流れは、おおむね下記の通りです。

それでは、相談当日の流れについて見ていきましょう。

その1相談希望内容の確認

最初の面談では、相談者のお金にまつわるお悩みや、今後の希望について詳しくヒアリングします。ヒアリングの内容を元に、相談者がなにをどうしたいのかをファイナンシャルプランナー(FP)が一緒になって整理することで、まずは将来の目標を具体的にします。

その2相談者の現状把握

次に、相談者の現状について確認作業を行います。

相談者の現在の収入や支出、預金や資産、ローン、保険の有無といったお金の状況から始まり、家族構成やお仕事の状況など細かな生活環境までしっかりとヒアリングした上で、相談者の今の生活状況を整理します。

その3家計の分析と評価

続いて、家計の状況も細かくヒアリングし、ライフプランの達成に向けてお金の使い過ぎになっていないか?無駄な出費や改善できる支払いがないかなどをチェックします。

また、キャッシュフロー表、つまりこのまま生活を続けた場合にお金の出入りがどうなるかのシミュレーション表を作成し、将来の収支を計算します。

その4ファイナンシャルプランの作成

ここからは、ヒアリングした将来の希望と今現在の資産状況を元に、目標の達成に向けたお金にまつわる計画、つまりファイナンシャルプランを作成します。

相談者は、ファイナンシャルプランナー(FP)がまとめ上げたファイナンシャルプラン案を見て、そこから更に議論しながら、最も良いオリジナルのプランを作り上げます。

その5プランの実行支援

最後に、作成したファイナンシャルプランを実行に移す際にも、ファイナンシャルプランナー(FP)が支援を行います。例えば、各種手続き方法の説明や、必要に応じた専門家の紹介なども対応してくれます。

また、一度プランを立てたからといって、全てがその通りに行くとは限りません。日々の生活の中でプランの立て直しが必要になった時には、ファイナンシャルプランナー(FP)にプランの修正を依頼することができます。

このように、実際にファイナンシャルプランナー(FP)に相談するとどうなるのかを理解し、頭の中で流れをイメージしてから相談を行いましょう。

FP相談時の『事前準備』で失敗を防ぐ

「初回相談無料のFPに相談に行ったら、聞きたいことを質問する前に面談終了の時間になってしまい、不完全燃焼で終わってしまった。」これもよくある失敗談の一つです。FPの無料相談は、たいていの場合30分~1時間です。事前に準備をしておくと、決められた時間内にスムーズに質問を終えることが出来ます。

FP相談に失敗しないための注意点は、FP選びだけではありません。相談者自身の準備によっても大きく左右されます。事前にしっかりと準備をしておくことで、限られた相談時間を有効活用し、FPからのアドバイスを最大限に引き出すことができます。FP相談を成功させるための『事前準備チェックリスト』を活用しましょう。

FP相談を成功させるための『事前準備チェックリスト』

1あなたの目的・課題を明確にしておく

「FPに何について相談したいのか」、「自分は将来どうなりたいのか」を具体的に言語化しておきましょう。漠然とした不安でも、事前に書き出してみるだけでも整理が進みます。

例:「住宅購入の頭金はいくら必要か」「老後資金はあといくら足りないのか」「今の保険は自分に合っているか」など

特に、資産運用や貯蓄に関するお金の悩みであれば、何の目的で、何時までにお金を準備したいのかという目的(ゴール)を明確にして、そこから逆算できるようにイメージしておくと相談がスムーズに進みます。

2家計の現状を把握しておく

おおよそでいいので、自分や家族の収入、支出(固定費・変動費)、現在の貯蓄額、加入している保険の内容、所有する資産(不動産、有価証券など)などを把握しておくと、FPがあなたの状況をより正確に理解し、的確なアドバイスを提供できます。家計簿や保険証券などを手元に準備しておくとスムーズです。

3FPに聞きたい質問リストを作成しておく

FPに聞きたいこと、疑問に思っていることを事前に書き出しておきましょう。限られた相談時間を有効活用でき、聞き忘れを防げます。初回面談なら、「位置から手数料がかかり始めるのか」、「無料でどこまで相談に乗ってもらえるのか」などです。数回目の面談なら具体的な商品提案もあるでしょうから、特に、「商品のリスク」、「手数料」、「解約時の条件」などは必ず確認しましょう。

4FPの情報を事前に調べておく

相談したいFPのウェブサイト、所属企業、保有資格、得意分野、実績、口コミなどを事前にリサーチしておきましょう。これにより、ミスマッチを防ぎ、より相性の良いFPを選びやすくなります。相談したい内容が得意分野のFPを選ぶことが重要です。

5相談方法は対面?オンライン?事前に決めておこう

対面でなくてもOK、電話・メール・オンラインも選べる

実際にファイナンシャルプランナー(FP)に相談したい場合、事務所や店舗、自宅近くでの対面相談だけでなく、メールや電話、Webでのオンライン相談も可能なケースが増えています。

チャットやコミュニケーションアプリなどの相談サービスも登場しています。対面は恥ずかしいと今まで迷っていた人も安心ですね。

気になるところが既にあれば、希望する方法で相談に乗ってくれるかを調べてみましょう。

6即決せず、持ち帰って検討する

無料相談であっても、その場で契約を迫られても安易に応じず、一度持ち帰って検討する時間を取りましょう。家族と相談したり、別のFPにセカンドオピニオンを求めたりするのも賢い選択です。はじめに、いつまでに具体的な行動を決めたいのか決めて、FPに伝えておくと効果的です。

7FPの独占業務外の相談は専門家へ

FPは税務や法律の専門家ではありません。相続税の申告、確定申告、遺言書の作成、不動産の登記といった「独占業務」に該当する相談は、税理士、弁護士、司法書士といったそれぞれの専門家に依頼する必要があります。

最後にもう一度まとめると、ファイナンシャルプランナー(FP)相談に失敗しないためには、

- FPの資格や実績を確認する

- FPの種類と特徴を理解する

- FPに相談すべき悩みか確認する

- 相談の流れを押さえる

- 『事前準備』リストを利用する

といった大切な注意点があり、これらを知っておけばFP相談で危険な思いをする可能性は大きく抑えられます。

しかし、ここまで読んで、「注意点や確認することが多すぎて大変だ」、「結局自分にはどこに相談するのが合っているのか相談したい」と感じた方もいるかもしれません。

もしFPとしてライフプランを相談するだけでなく、その後の資産形成やNISAの活用、商品選びにも合わせて具体的なアドバイスが欲しいという方には、「IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)」がおすすめです。

IFAナビでは、ご入力頂いた希望条件に合うIFAを無料でご紹介する『資産運用の無料相談窓口』というIFA紹介サービスを行っています。「自分でFPやIFAを探すのは大変だから、希望に合うおすすめのIFAを紹介して欲しい」という方はぜひご利用ください。

【家計見直し・保険・資産運用…】お金の悩み別! 解決できる相談先「早見表」

家計の見直し、資産運用、保険、住宅ローン、相続など、お金の悩みは多岐にわたります。そして、それぞれの悩みに対して、最適なアドバイスやサポートを提供できる専門家は異なります。

ここまではファイナンシャルプランナー(FP)の役割や、相談する際の注意点について詳しく解説してきました。FPは幅広いお金の悩みに対応できる頼れる存在ですが、具体的な金融商品の販売や税務手続きなど、FP単独では対応できない業務も存在します。

そこで、ここでは、あなたが抱える具体的なお金の悩みに応じて、どのような専門家に相談するのが最適なのかを分かりやすく解説します。

FPはもちろん、銀行、証券会社、保険会社・代理店、そして特に「具体的な資産運用」において強みを持つIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)など、それぞれの専門家の得意分野と、あなたの悩みを解決するための最適な相談先を一覧でご紹介します。

まずは、以下のお金の悩み別「早見表」をご覧ください。

| 業種 (専門家) |

FP | 銀行 | 証券会社 | 保険会社 ・代理店 |

IFA | 税理士 | 司法書士 | 行政書士 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ①家計相談 | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × |

| ②資産運用・老後資産形成 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × | × |

| ③保険の加入・見直し | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | × | × | × |

| ④住宅ローン・不動産 | 〇 | 〇 | × | × | △ | × | × | × |

| ⑤税務、節税・税金対策 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | × | × |

| ⑥退職金運用 | △ | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | × | × |

| ⑦相続・事業承継 | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |

| トータル判定 | △ | 〇 | × | × | ◎ | × | × | × |

- ※〇、△、×評価は各業種における検索上位等5社の業務内容より判定、△は一部業務可能、提携先などで可能なケースを含む

この早見表は、各専門家がどの分野の相談に強いかを示しています。

まとめると次のとおりです。

悩み別!おすすめお金の相談先リスト

貯蓄や家計診断だけでなく、資産運用についても相談したいならファイナンシャルプランナーでも可能ですが、ファイナンシャルプランナーの資格だけでは具体的な金融商品の提案や販売はできません。

資産運用の相談なら銀行、証券会社、IFA(Independent Financial Advisor、独立系ファイナンシャルアドバイザー)が適しています。

続いて、具体的な悩み別に最適な相談先を見ていきましょう。

1家計相談の悩みはファイナンシャルプランナー、IFA

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談例

- 結婚が決まった。夫婦の今後のライフプランを立ててほしい。

- 子供が生まれる。教育費はどう貯めればよい? 学資保険?

教育費やマイホームの購入、老後資金といったライフプランに基づく家計の相談には、ファイナンシャルプランナーが適しています。

相談ではご自身の収入や支出、貯蓄額や保険内容、投資資産や住宅ローン残額などを伝えましょう。ファイナンシャルプランナーが家計の見直しや節約方法のアドバイスや資金計画を立ててくれます。

なおライフプランニングはあくまでプランニングであり、ファイナンシャルプランナーはその後の具体的な資産形成のための商品提案やフォローまではできません。より具体的な相談をしたい場合は銀行、証券会社、IFAといった運用まで提案できるところがおすすめです。

2資産運用・老後資産形成の悩みは銀行、証券会社、IFA

お金の増やし方、iDeCo・NISAの始め方、投資信託の選び方などについて、より踏み込んだ提案ができるのが銀行や証券会社、IFAです。

銀行では預金、投資信託、債券、生命保険など、証券会社では株式や投資信託、債券などを扱っています。

銀行や証券会社で資産運用の相談をするメリットは次の2つです。

銀行・証券会社で資産運用の相談をするメリット

- 対面で相談できる

- さまざまな運用方法に対応できる

1つ目のメリットは対面で相談できること。

ネット証券でも商品は購入できますが、ネットなので有人の店舗窓口はありません。コールセンターやAIチャットはありますが、基本的に商品の情報は自分で調べる必要があります。

分からないことを担当者に1つ1つ質問できるのは、対面の銀行や証券会社ならではのメリットですね。

ただ、銀行も証券会社も営業時間は平日の昼間が中心です。

なお同じように資産運用の相談に乗れるIFAですが、こちらは小規模な企業が多いため休日や夜間などの相談も可能なことが多いです。

2つ目のメリットは、銀行や証券会社では幅広い分野の商品を取り扱っているため、さまざまな運用方法に対応できること。

特に銀行では、預金(外貨含む)、投資信託、債券、保険、住宅ローンなど総合的に取り扱っています。ただ、投資信託の品揃えは証券会社に比べて少ない、株式は取り扱っていないなどの注意点はあります。

一方の証券会社では、銀行のような預金は取り扱いがなく、住宅ローンは限定的。しかし銀行ではできない株式の取り扱いがあり、投資信託の種類も銀行より豊富です。

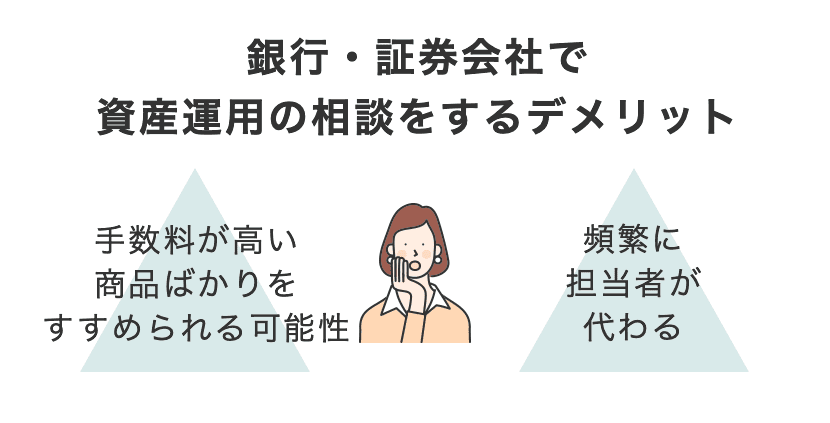

一方で、銀行や証券会社で資産運用の相談をするデメリットもあります。

銀行・証券会社で資産運用の相談をするデメリット

- 販売手数料が高い商品や系列商品ばかり提案される可能性がある

- 担当者が頻繁に代わる

1つ目のデメリットは、銀行や証券会社は金融商品の販売手数料を主な収入源としており、手数料が高い商品をすすめられる可能性があること。

2つ目のデメリットは異動や転勤で頻繁に担当者が代わるため、同じ人から長期的にアドバイスを受けられないことです。

担当者が代わるたびに新商品の購入を提案されることもあるでしょう。

銀行や証券会社と並ぶ資産運用の専門家として、近年注目されているのがIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)です。

IFAはどの金融機関にも属さず、中立的な立場から資産運用についてのアドバイス、提案を行う専門職。

IFA(Independent Financial Advisor)とは?

- 独立系ファイナンシャルアドバイザーという資産運用の提案、助言を行う専門家

- 特定の金融機関に所属していないため、中立的な立場からアドバイス

- 顧客ごとの個別カウンセリングで、その人に合った提案ができる

- 金融商品の販売資格を持つため、投資信託や株式、債券などの提案から販売まで可能

- 銀行や証券会社と並ぶ資産運用の専門家として存在感が増している

- アメリカでは医師や弁護士と並ぶほど社会的地位が高く、人生に欠かせない専門家

IFAは日本ではまだ馴染みが薄いですが、資産運用大国のアメリカでは医師や弁護士と並ぶほど社会的地位が高く、人生に不可欠な専門家として認識されています。

そんなIFAですが、日本では15年ほど前から普及し始めました。

前述のとおり、銀行や証券会社では担当者に販売数のノルマがあることが多く、顧客の希望よりも組織の収益が優先されがちです。

対してIFAは販売ノルマがないため、投資信託、株式、債券など数多くの商品を比較しながら、一人ひとりに最適な提案が可能です。

下表は銀行と証券会社、IFAの取扱商品数の比較です(投資信託の例)。

| 銀行 | 証券会社 (対面) |

証券会社 (ネット) |

IFA |

|---|---|---|---|

| 数十本 | 数十本~数百本 | 数百本~数千本 | 数本~数千本 |

日本では長いお付き合いのある金融機関の担当者といえば、保険の営業員が代表格ですよね。IFAも同様に、継続的にサポートする資産運用の伴走者的な存在です。

そのためライフステージごとの資産形成の悩みをともに解決していける心強いパートナーとなり得ます。

どの金融商品がおすすめかなど、販売側の事情からではなく、顧客側の目線に立ったアドバイスが欲しい方はIFAに相談してみてはいかがでしょうか。

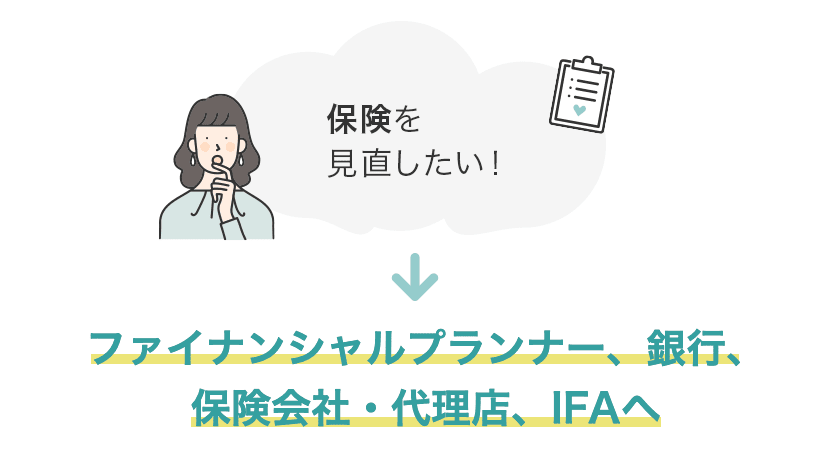

3保険の加入・見直しの悩みはファイナンシャルプランナー、銀行、保険会社・代理店、IFA

![]() そろそろ保険に加入した方がいい?

そろそろ保険に加入した方がいい?

![]() 今入っている保険を見直したい

今入っている保険を見直したい

そんな時はファイナンシャルプランナー(FP)、保険会社の営業員や保険代理店の窓口に相談するのが第一歩です。

しかし、「すすめられるままに入っていた保険を見直したい」場合などは、同じ担当者に相談するのは気まずいこともあるでしょう。

新たな保険をすすめられ、前より保険料が高くなってしまったらという不安もあります。そんな時は銀行やIFAに相談してみるのも一案です。

銀行なら身近な存在ですし、来店もできて気軽に相談できる点がメリットです。

しかし銀行では保険商品のラインアップが限られており、希望が叶う商品があるかがネックです。

その点、特定の保険会社に属していないIFAは中立の立場からアドバイスができます。

保障内容を見直して保険料を減額、その分を新たに投資に回すなど、保険だけでなく資産全体を見て、あなたにとって有利な提案をしてくれるのがIFAです。

保険と投資は表裏一体の関係とも言えます。“守り”の保険と“攻め”の投資。効果的に組み合わせて将来の資産を築くことが大切です。

保険募集人の資格を持つIFAであれば、保険と投資の両方をカバーできます。保険を売ることだけが目的の保険会社の営業員とは違い、IFAならあなたの状況を見て本当に必要な保障だけを選び出して保険を選べます。

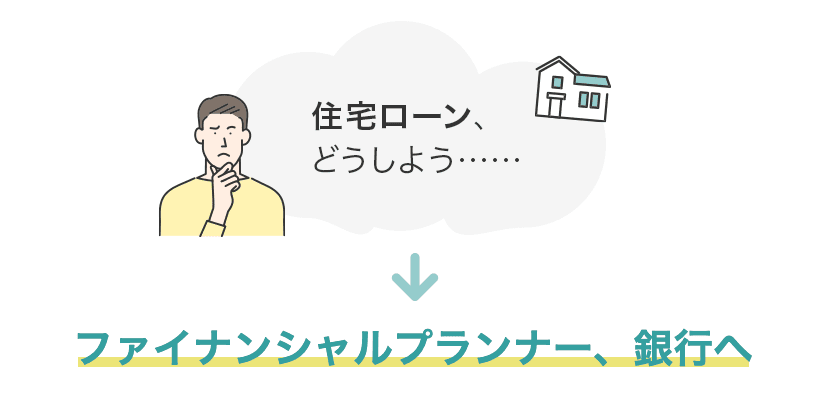

4住宅ローン・不動産の悩みはファイナンシャルプランナー、銀行

結婚や子供が生まれるタイミングなどで、マンションや戸建てなど家の購入を考える人も多いでしょう。

![]() 自分の収入でいくらまで住宅ローンが組める?

自分の収入でいくらまで住宅ローンが組める?

![]() 住宅ローンはどこで借りればいい?

住宅ローンはどこで借りればいい?

![]() 金利は固定か変動か、どちらが有利?

金利は固定か変動か、どちらが有利?

住宅ローン契約や借り換え、不動産の購入資金の相談先は、ファイナンシャルプランナー(FP)もしくは銀行がふさわしいでしょう。

ファイナンシャルプランナーは、あなたの収支や貯蓄をもとに家計と住宅ローン借入のバランス診断、完済までの資金計画などを行ってくれます。

銀行にファイナンシャルプランナーが在籍しているケースもあれば、銀行から提携しているファイナンシャルプランナーを紹介されるケースもあります。

銀行の窓口では相談だけでなく、そのまま住宅ロ―ン審査の手続きまで可能ですのでとても便利ですね。

また、IFAの中にも住宅ローンの取り扱いが可能なところもあります。

住宅ローンなど不動産についても、まとめて相談してメリットある提案を受けたい場合はIFAならワンストップで済みます。

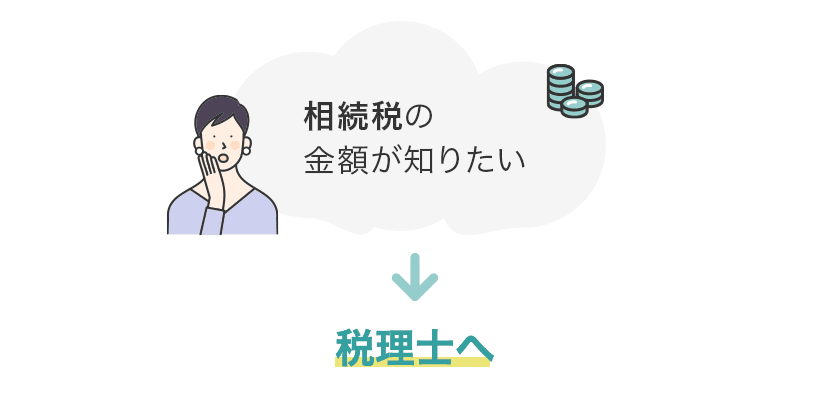

5税務、節税・税金対策に関する悩みは税理士

税理士が対応する税務の悩みには、個人事業主の方などの

![]() 確定申告を依頼したい

確定申告を依頼したい

あるいは個人の方の

![]() 相続税の具体的な金額が知りたい

相続税の具体的な金額が知りたい

などがあります。

税理士には独占業務と言って法律上、税理士にしかできない業務があります。

例えば、確定申告の書類作成は納税者本人と税理士に限られており、無償であっても無資格の知人などに手伝ってもらうことは違法です。

税理士に頼むべき内容は下表のとおりです。

| 独占業務 | 税務代理 | 顧客の代理として確定申告や青色申告など、納税の申請や申告を行う。税務調査に代理として立ち会うことや申し立ても可能 |

|---|---|---|

| 税務書類の作成 | 確定申告や青色申告、相続税の申告書など税務署に申請・提出する書類の作成 | |

| 税務相談 | 申告書の作成に必要な税額の計算など、税金に関する相談。(一般的な税制の説明など一部はファイナンシャルプランナーでも可能。具体的な個別案件の税務相談はNG) | |

| 会計業務 | 財務書類の作成や会計帳簿の記帳代行 | |

| 会計参与 | 中小の株式会社の役員として、決算書等を作成する業務 | |

上記以外の一般的な税制度や、節税対策となる各種控除についてなどはファイナンシャルプランナー(FP)にも相談できます。

例えば、確定申告と源泉徴収の違いや税金の種類、各種控除の適用条件や控除額を知りたいなどは、ファイナンシャルプランナーが対応可能です。また、仮の数字を使った納税額や節税額のシミュレーションもしてくれます。

一方で、

![]() 自分が利用できる節税制度を詳しく知りたい

自分が利用できる節税制度を詳しく知りたい

![]() その制度を使って具体的な投資をしたいので、商品ややり方を教えてほしい

その制度を使って具体的な投資をしたいので、商品ややり方を教えてほしい

といった希望がある場合は、ファイナンシャルプランナーよりもIFAに聞いた方がより実のあるアドバイスを受けられるでしょう。

IFAはファイナンシャルプランナーの説明からさらに一歩踏み込んだ、具体的なアドバイスを行うことができます。

iDeCoやNISAといった税制優遇制度を利用する際、制度の説明だけでなく具体的にどの制度を使ってどの投資信託を選べば良いかなどの提案も可能です。

6退職金運用についての悩みは銀行、証券会社、IFA

![]() 老後資金は足りる?

老後資金は足りる?

![]() 退職金を運用して老後資産をまかないたい

退職金を運用して老後資産をまかないたい

など、将来に向けてのお金の不安は尽きないもの。

人生100年時代、「どうやって資産を築き、100歳まで長持ちさせるのか」という悩みは他人事ではありません。

平均寿命が延び、定年退職後の第二の人生、貯蓄や公的年金だけで暮らしていけるのでしょうか。

そこで退職金の上手な活かし方、取り崩し計画や運用について知っておきたいですよね。

退職金はまとまった資金が手に入る数少ない機会。

「すすめられたから」と分からないまま退職金で投資を始め、老後の貴重な資産を減らしてしまわないよう、適切な助言をしてくれる相談先を見つけることが重要です。

退職金運用の相談先は銀行や証券会社、IFAです。

銀行では、退職金運用プランとして専用の定期預金を用意しており、その多くは高金利をうたっています。

しかし、その退職金運用プランの多くは投資信託やファンドラップを併せて購入する条件。かつ、高金利は3カ月や半年など短期間に限定されているのが現状です。

併売される金融商品の仕組みや手数料などをきちんと理解して、納得の行く選択をすることが大事です。

証券会社には定期預金の退職金運用プランはありませんが(一部、系列銀行の商品を取扱う企業あり)、ファンドラップを中心にすすめられることが多いでしょう。

ファンドラップはさまざまな金融商品を組み合わせたもの。組み入れる商品の選定から運用、配分調整などの運用管理を全てプロにお任せできる点が最大のメリットです。

反面、その任せる行為に対価を払うので、自分で商品を選択して運用する場合と比べて費用は高くなります。

ファンドラップの内容は証券会社によっても違うため、初心者には難しく感じられることもあるでしょう。分からない点は質問することが大切です。

一方、IFAは老後の暮らし方の希望などを聞き、ライフプランニングをもとに今後の資金計画を一緒に立てます。年金や貯蓄の状況から、運用が必要な場合は何%の利回り目標が最適かなど老後資産のためのさまざまな提案と実践が期待できます。

ファイナンシャルプランナーはライフプランニング表の作成までがメインです。しかし、IFAなら資産状況を踏まえた最適な資産ポートフォリオや運用商品まで相談が可能です。

また、多くのIFAは資産運用に「ゴールベース」という考え方を取り入れています。一人ひとりの叶えたい夢や人生の課題を分析し、目標を設定、それらを軸に資産運用を行う考え方です。

ゴールに向けての資産運用を長期にわたってサポートするIFAなら、安心して老後資産の相談もできそうですね。

7続・事業承継に関する悩みは税理士、司法書士

相続の悩みは相続の発生前と後で相談先が違ってきます。

相続発生前の主なお金の悩み

- ①残された家族に有利になる相続対策を生前からしておきたい

- ②遺言書を作成したい

- ③事業承継を相談したい

①の相続対策ですが、具体的な相続税の額などの税務に関してなら税理士一択です。生前からの相続対策も可能ですが、税理士によっては得意分野でない場合もあるので注意が必要です。

そのほか、現在の資産状況から残された家族に有利な相続対策を実施したいなら、IFAに相談する手もあります。

生命保険を活用した節税や生前贈与には、家族全体の資産状況から使える制度を選ぶ必要がありますが、IFAなら総合的に判断できます。

相続税対策は税理士も可能で、例えば保有有価証券の評価額から相続税を算出することはできますが、その有価証券についてそもそも保有を続けるべきなのか、あるいは売却した方が有利なのかは税理士では判断できないでしょう。

IFAならそうした判断ができ、社内外の税理士とのネットワークもあるので連携が可能です。

②の遺言書作成の相談や作成は、税理士・弁護士のほか司法書士や行政書士もできます。また信託銀行では、遺言書の相談から保管、執行手続きまでを引き受ける「遺言信託」というサービスのあるところもあります。

③の事業承継ですが、経営者の方の後継者問題は、日頃から取引のあるメインバンクに相談するケースが多いでしょう。

しかし自営業のファミリー企業などで、経営者ご本人や家族の資産形成と法人の税制優遇の両面から上手な承継をしたい場合はIFAが有利でしょう。

銀行は経営者の家庭の資産状況までを含めて考えてはくれませんが、IFAなら経営者ご本人とご家族、法人とを包括したサポートが可能です。

一方、相続発生後の悩みは次のとおりです。

相続発生後の主なお金の悩み

- ①相続税の申告が必要になった

- ②相続した預貯金や金融商品の解約、不動産の名義変更をしたい

①の相続税の申告はご自身で行うこともできますが、複雑な相続税に関する知識が必要ですので税理士に頼むのが一般的です。

②の銀行口座や証券口座の名義変更は、各銀行や証券会社で手続きをしましょう。相続した不動産の名義を変更したい場合は、登記手続きが可能な司法書士に依頼する必要があります。

司法書士と行政書士では行える相続の手続きに違いがあります。

行政書士ができる相続の手続き

- 遺言書の作成

- 相続人の調査

- 相続財産の調査

- 遺産分割協議書の作成

司法書士ができる相続の手続き(上表の行政書士ができる相続の手続きに加えて)

- 相続登記

- 相続放棄の手続き

- 家庭裁判所に対する調停や審判の申立書の作成

もし、相続財産に不動産が含まれていて相続後に名義を換えたい場合や、相続に関する手続きを一括でお願いしたい場合は司法書士が最適です。

ちなみに、IFAでも自社内や提携先などを通じて税理士・弁護士・司法書士などの専門家のサポートが可能です。

さまざまな相談先にそれぞれ別々に相談するよりも、資産運用の一環としてまとめて頼んだ方が楽だと考えるならIFAに聞いてみましょう。

相続が発生してから慌てて相談先を探すより、事前に対応策を準備しておいた方が安心できるでしょう。

信頼できるファイナンシャルプランナー(FP)の選び方

自分の悩みに適した専門家が分かったら、次はその専門家の中からどのような基準で相談相手の会社や担当者を選べばよいのでしょうか。

ここでは、ファイナンシャルプランナー(FP)とIFAを例にお伝えします。

ファイナンシャルプランナー(FP)の選び方…保有資格・所属先の確認を

ファイナンシャルプランナー(FP)選びの第一歩は、保有資格を確認すること。

有資格者ならある程度の知識を持っていることが保障されるため安心ですが、ファイナンシャルプランナー個人によっても家計管理や保険など得意分野が異なります。

相談先を選ぶ際は、そのファイナンシャルプランナーの専門分野にも注目です。

実務経験の長さもチェックポイント。

数多くの相談を受けてきたファイナンシャルプランナーなら、より適したアドバイスをくれる可能性が高まります。

企業系ファイナンシャルプランナーなら、所属企業も確認しましょう。例えば勤務先が保険会社の場合、自社の商品しか扱えない可能性があります。

IFAの選び方…FD宣言、共通KPIをチェック

相談先としてIFAを選びたいとき、何を基準に選択すればよいのでしょうか。

その目安に、「フィデューシャリー・デューティー宣言」(FD宣言)を行っているかがあります。

FD宣言…金融サービス事業者に自己の利益のみを追求するのではなく、顧客にとって最善の利益を図り、誠実・公正に業務を行うことを守るために金融庁が公表を求めた宣言。

FD宣言の公表は各社に委ねられていますが、基本的には公表しているIFAを選ぶと安心です。

また、「共通KPI」もポイントです。共通KPIとは、FD宣言に沿った顧客本位の業務運営でどのような成果を挙げているかを示す指標。具体的には、投資信託のリターンを「見える化」したものです。

共通KPIとは?

- ①投資信託の運用損益別顧客比率

- ②投資信託預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン

- ③投資信託預かり残高上位20銘柄のリスク・リターン

①はそのIFAを通じて投資信託を購入している顧客のうち、利益を出した人と損益を出した人それぞれの割合です。

②と③は、預かり残高上位20銘柄のコストとリターン、リスクとリターンの関係をプロットしたもの。低いコストとリスクで高いリターンを出しているかを確認できます。

あまたのIFAからFD宣言と共通KPIを探し出し、自分で比較するのは大変です。

IFA紹介サービス「資産運用の無料相談窓口」ではこの2つの指標を掲げるIFAを中心に厳選しており、ご自身で探す手間が省けます。

一方で、FD宣言と共通KPIさえ公開していれば、どのIFAでも良いわけではありません。あなた自身の悩みや希望、投資への考え方が合致する、信頼できるIFAを探すことが重要です。

ネット上で簡単な質問に答えるだけであなたにぴったりのIFAを無料で探せるIFA紹介サービス「資産運用の無料相談窓口」を活用してみてはいかがでしょうか。

よくあるご質問

Q.ファイナンシャルプランナーに相談する際の注意点は?

A.

相談したい内容が解決できるかをチェック

ファイナンシャルプランナー(FP)にはそれぞれ得意分野と苦手分野があります。まずは解決したい相談項目を事前にまとめておくことが大切です。

例えば家計診断をしてほしいなら、その分野をメインに実績があるファイナンシャルプランナーを選びましょう。あるいは資産運用の具体的なおすすめ商品を知りたいのなら、ファイナンシャルプランナーよりも、金融商品の販売資格を持つIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)に相談した方が実際の運用に結び付きやすいでしょう。

このようにあなたが知りたいことが、ファイナンシャルプランナーに相談して解決できそうかどうかをまずは考えてみることをおすすめします。

Q.ファイナンシャルプランナーへの相談は有料、無料どちらがおすすめ?

A.

有料だからダメ、無料だからいいとは限りません

ファイナンシャルプランナー(FP)への相談が有料か無料かは、そのファイナンシャルプランナーが銀行や保険会社、住宅会社などの企業に所属しているか、あるいは独立して営業しているかで違うケースが多く見られます。

前者の場合は無料相談が多いのですが、その代わりにファイナンシャルプランナーが所属する企業の商品を案内されることがあります。

後者は相談自体を商品としていますので、有料の場合が多いでしょう。

なお無料か有料かだけにこだわって相談先を選ぶのではなく、悩みが解決できそうかどうかで選ぶことが大事です。そのためにはファイナンシャルプランナーのWebサイトなどを見て、専門分野を把握しておきましょう。

また下記の相談内容であれば、無料相談で足りることが多いです。

- 家計収支の見直し

- 貯蓄法の相談

- 資産運用や税制などについての基礎知識

- ライフプランニング表の作成

- 継続的な相談が必要ないお金の悩み

Q.FPってどんな相談ができないの?

A.

税務申告や法律判断、個別の株や投資信託の「買い時・売り時」などはFPの業務外です

専門資格が必要な内容は、税理士やIFAなどへの相談を検討しましょう。

Q.ライフプラン相談もFPの範囲なの?

A.

はい、むしろFP本来の強みです

また、FP資格を持つIFAなどもライフプラン相談が出来ます。実際、IFAナビのIFA紹介サービス利用者のうち42%が「ライフプランニングの相談」を目的にしています(24年10月~25年3月データ)。

まとめ:ファイナンシャルプランナー(FP)相談は「危険」ではなく、正しく選べば心強い味方に

「無料相談は危険?」「しつこい勧誘があるのでは?」といった不安から、ファイナンシャルプランナー(FP)への相談をためらっていた方もいるかもしれません。ですが、ここまでお読みいただいたように、相談そのものが危険なのではなく、相談先の選び方が重要なのです。重要なのは、FPが無料で相談を提供できるビジネスモデル(金融商品の販売手数料)を理解し、悪質なFPの特徴や見分け方を事前に知っておくことです。

FPは、家計の見直しやライフプランニングなど、お金に関する幅広い悩みを解決してくれる心強い専門家です。しかし、中にはあなたの利益よりも自身の営業成績を優先する「危険なFP」が存在するのも事実です。強引な勧誘や偏った商品提案、分かりにくい説明など、この記事で挙げた特徴に当てはまるFPには十分に注意し、万が一遭遇してしまった場合はきっぱりと断る勇気を持つことが大切です。

そして、FPに相談すべき悩みと、そうでない悩みがあることも理解しておきましょう。特に、ライフプランニングなどのFP業務だけでなく、具体的な金融商品選びや資産運用のアドバイスまで一貫してサポートしてほしい場合は、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が最適な選択肢となります。IFAは特定の金融機関に縛られず、あなたのライフプランやリスク許容度に合わせて、本当に必要な中立的なアドバイスを提供できる「資産運用の伴走者」です。そして多くのIFAはFP資格も保有しており、より広い範囲をカバーできる資産形成のプロフェッショナルと言えます。

お金の悩みは、将来の生活に直結する重要な問題です。漠然とした不安を抱え続けるのではなく、信頼できる専門家を見つけて一歩踏み出すことが、理想の未来を築くための第一歩となります。

「どのFPやIFAを選べばいいか分からない」、「NISAなど資産運用の相談もしたいけれど、誰に頼ればいいか迷っている」

そんな時は、ぜひIFAナビの「資産運用の無料相談窓口」をご活用ください。IFAナビでは、顧客本位の業務運営を重視する「FD宣言」を行っているIFAを中心に厳選。

ネット上で簡単な質問に答えるだけで、あなたの悩みや希望に合ったIFAを無料で探すことができます。

お金の不安を解消し、豊かな未来を計画するために、今すぐ信頼できる専門家との出会いを始めてみませんか?

資産運用でお悩みの方へ

無料相談サービスとは?